こんにちは、あろっちです。

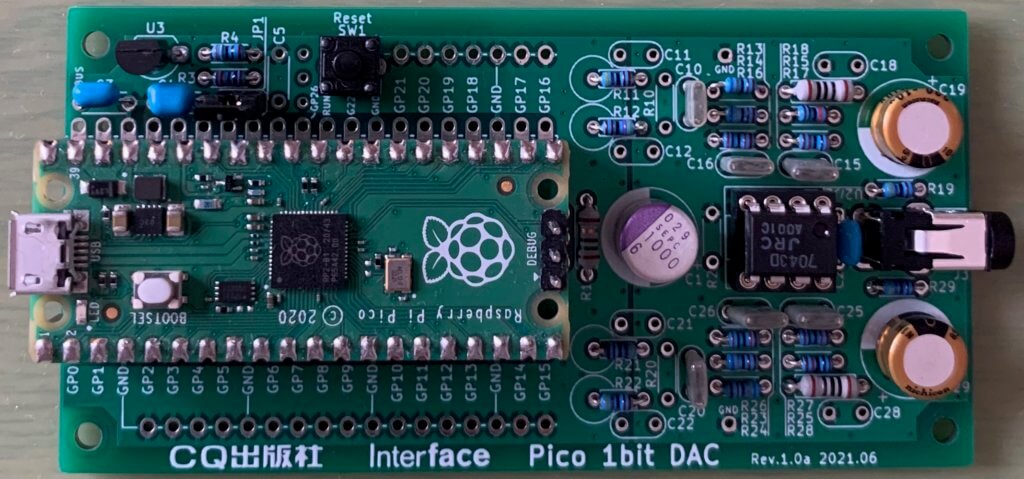

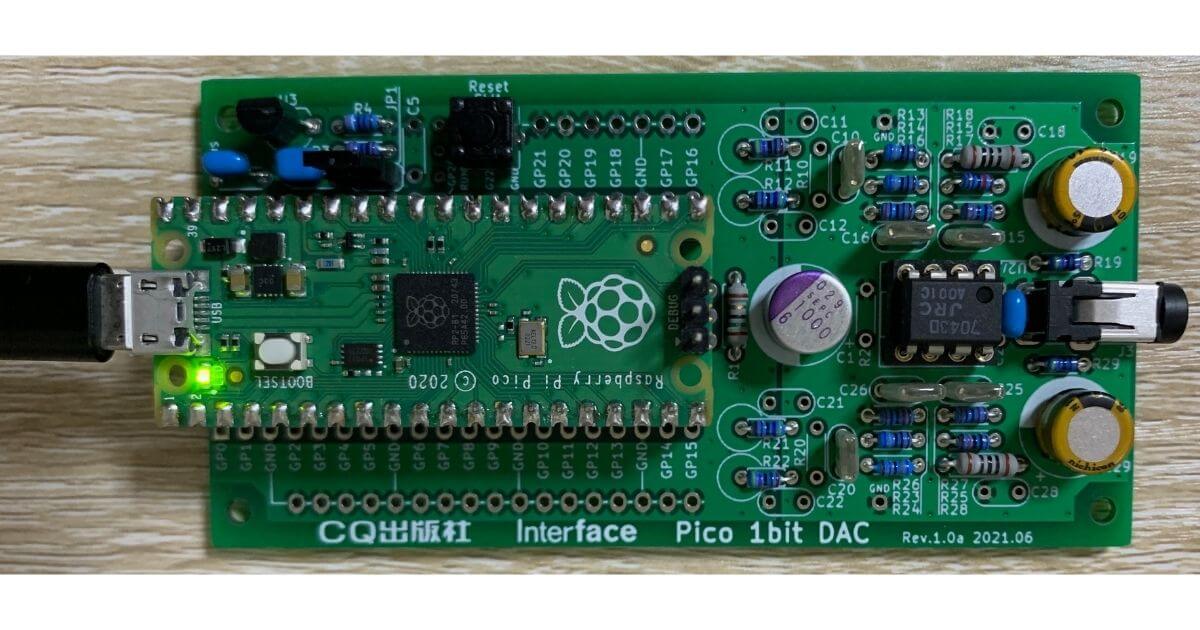

Interface 2021年8月号から特集されているRaspberry Pi Pico USBオーディオDACを製作してみました。

ちなみに電気回路は素人。誌面のDACの内容は、うーん難しい。という感じですが、作ってみたいという動機から製作に至りました。

本記事は、Pico DAC製作用プリント基板に部品を取り付けていく過程を紹介します。

Raspberry Pi Zero 2 WでもRaspberry Pi Pico USBオーディオDAC再生を試してみました。※2022年10月22日追記

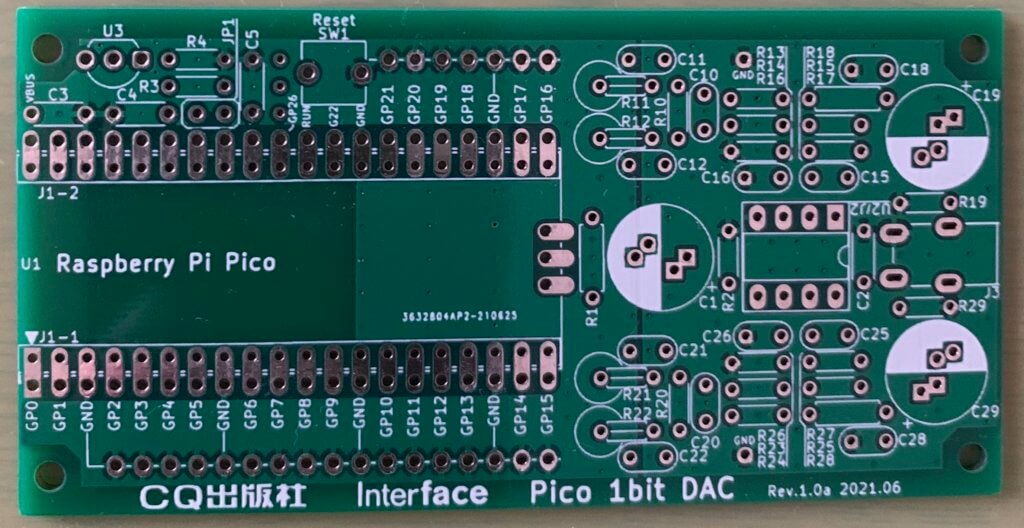

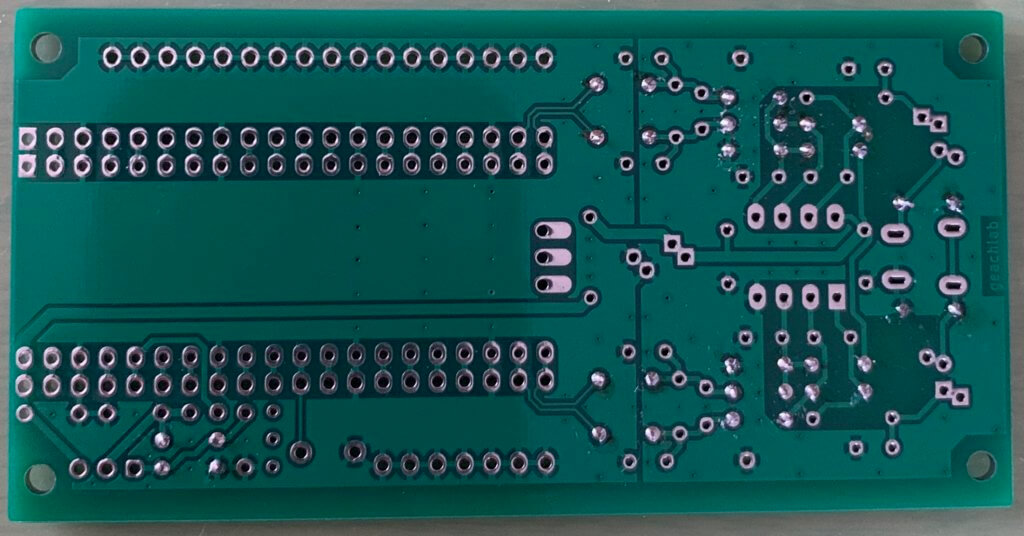

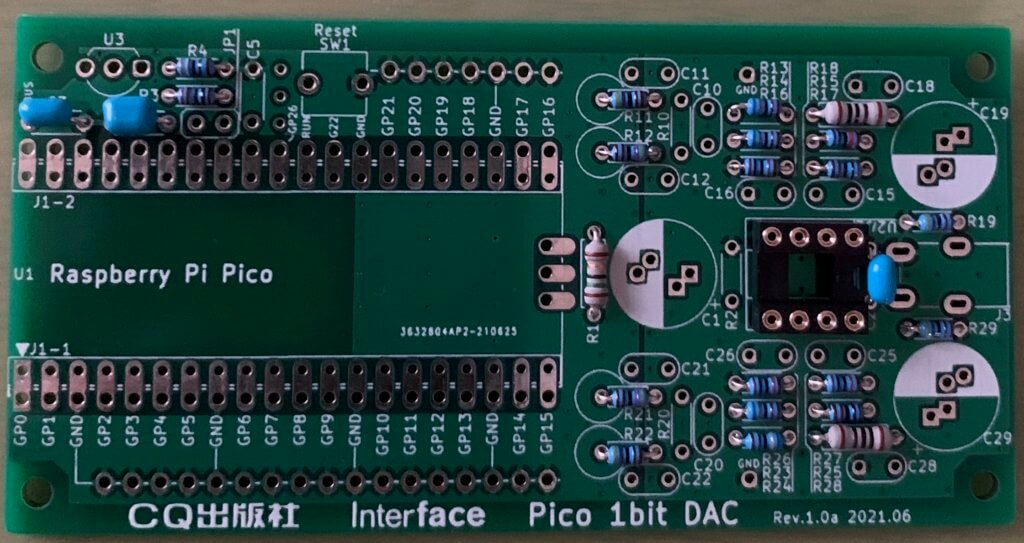

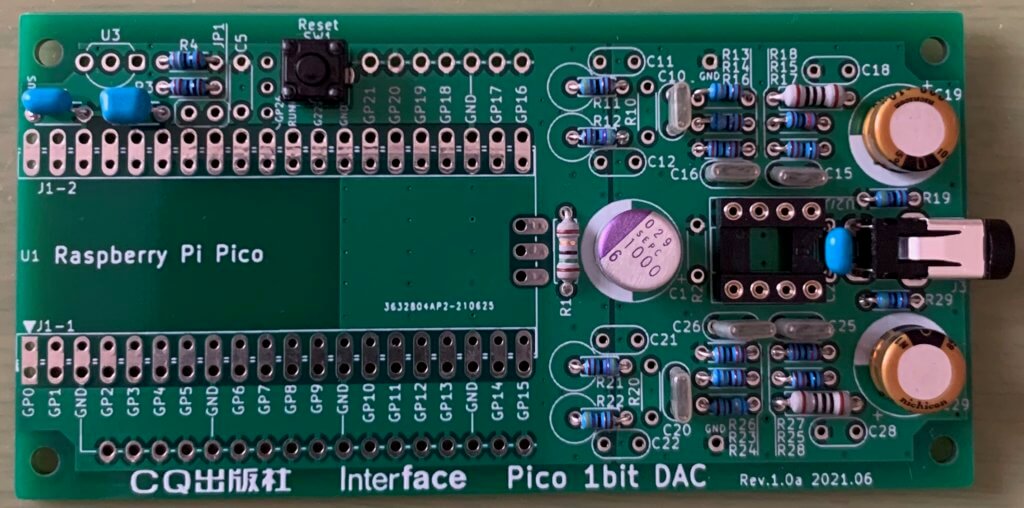

Pico DAC製作用プリント基板

今回は、Interface 2021年8月号のPico DAC製作用プリント基板プレゼント企画にて入手しました。

この基板は、秋月電子通商から発売されています。

部品は、以下のセットを購入しました。

Raspberry Pi Picoは別途用意します。

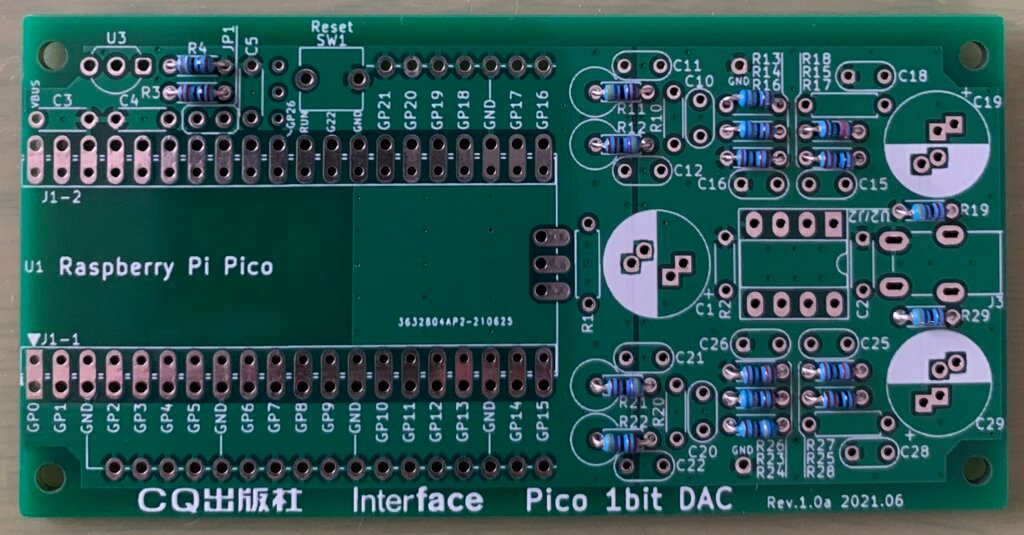

製作

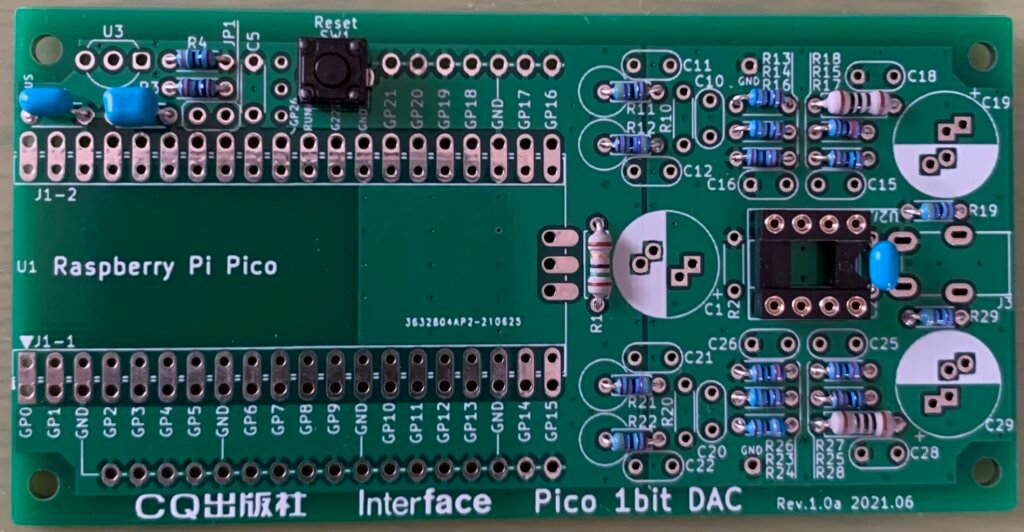

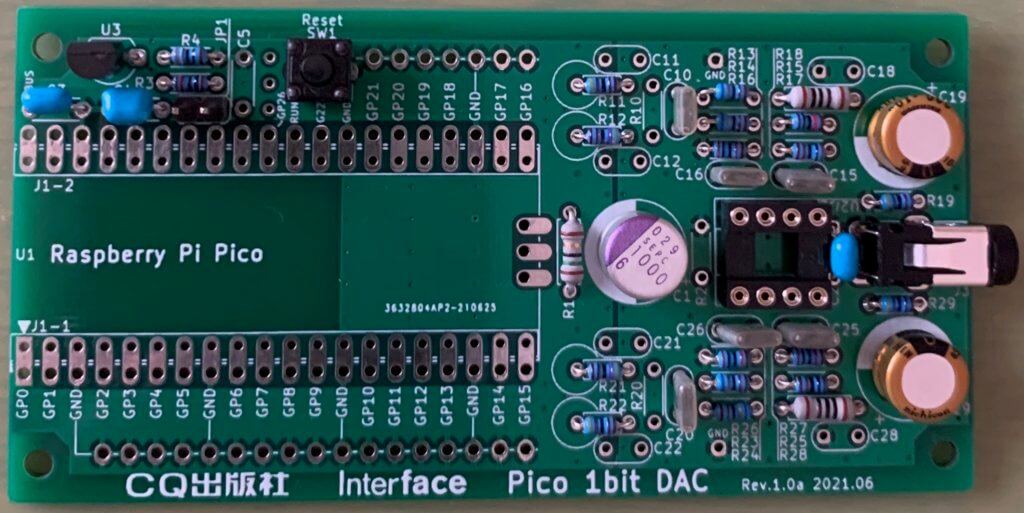

金属皮膜抵抗(1/4W)を取り付けていきます。

金属皮膜抵抗(1W)を取り付け

丸ピンICソケット、積層セラミックコンデンサの取り付け

タクトスイッチ

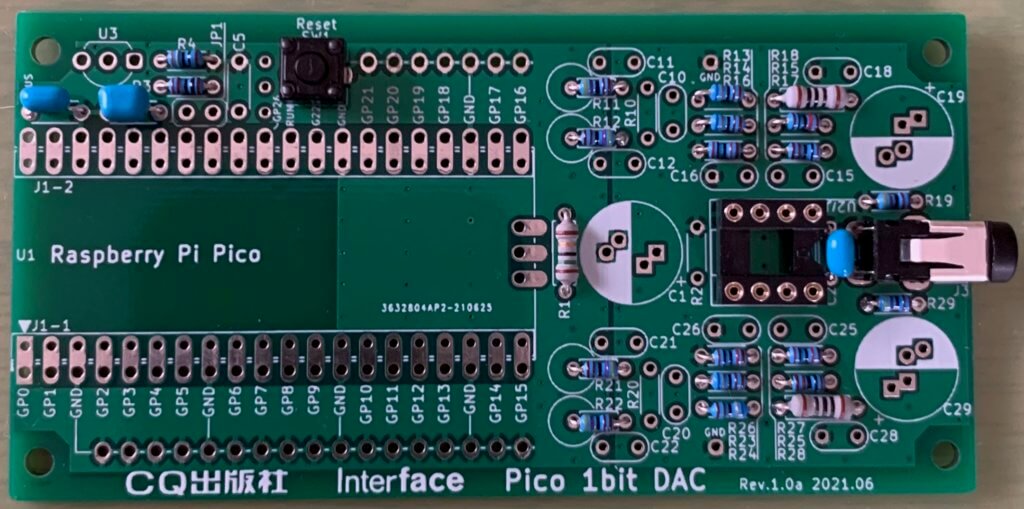

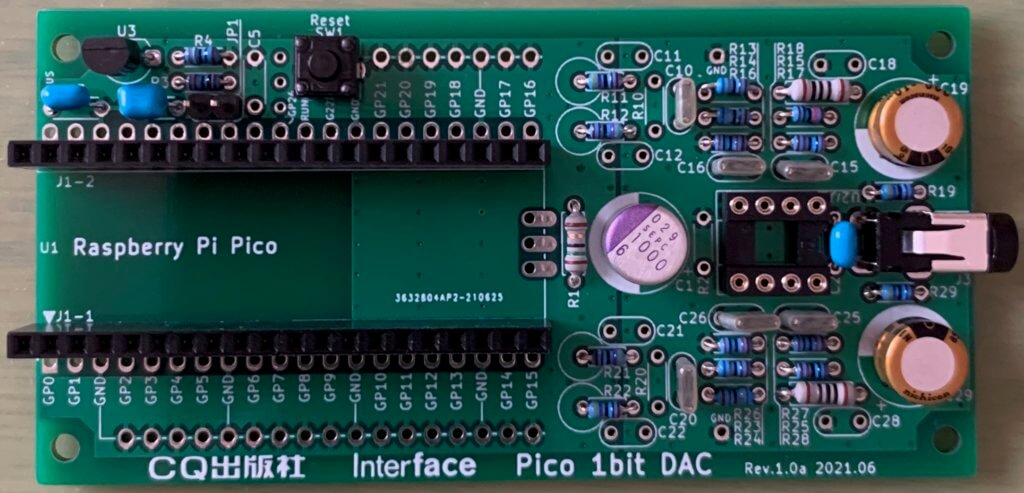

3.5mmステレオミニジャック

オーディオ用電解コンデンサー

フィルムコンデンサー

アルミ固体電解コンデンサー

可変三端子レギュレーターとピンヘッダー

ピンソケット

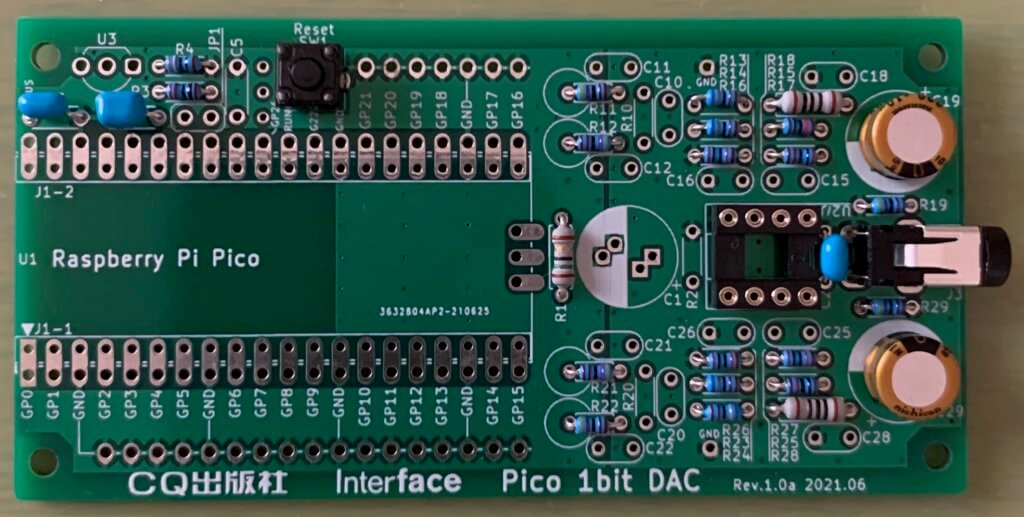

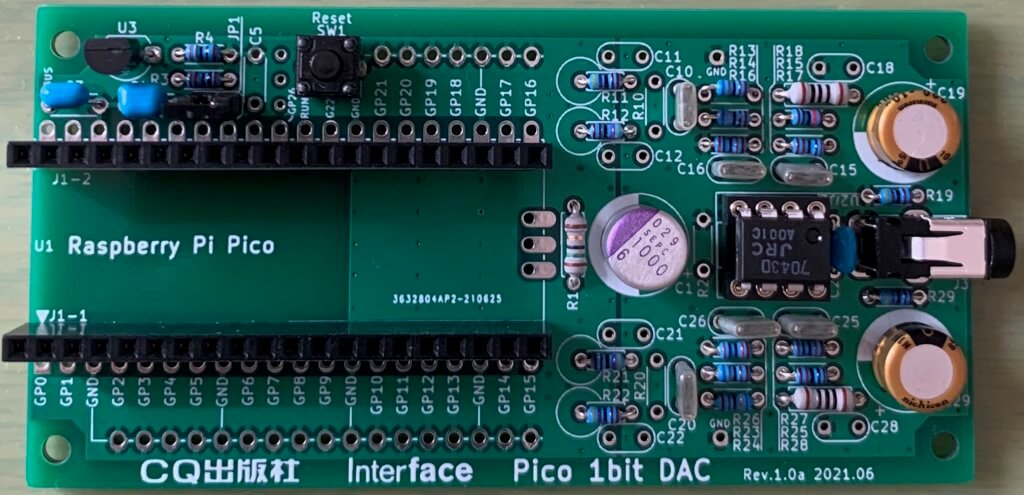

オペアンプとジャンパーピン

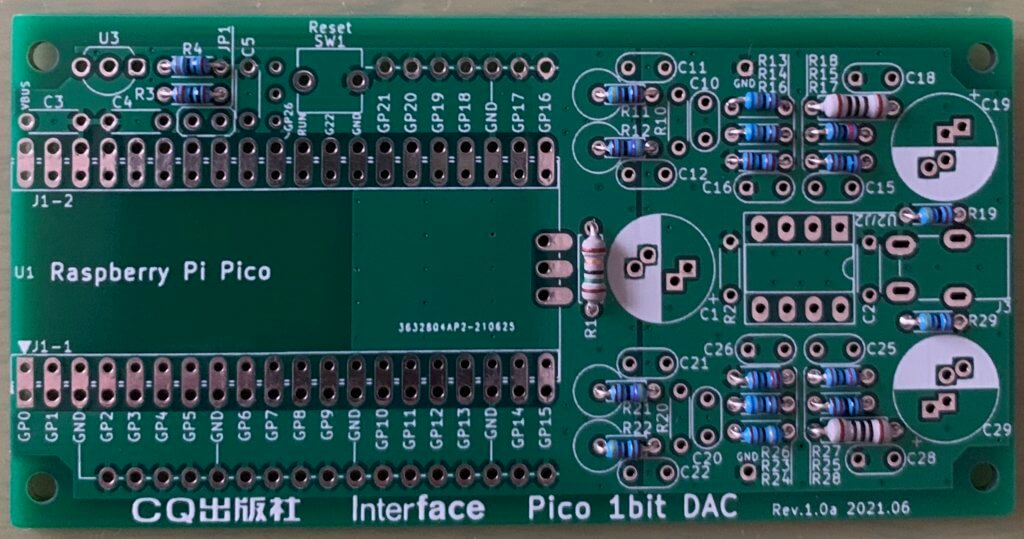

いよいよ、Raspberry Pi Picoをピンソケットにセット

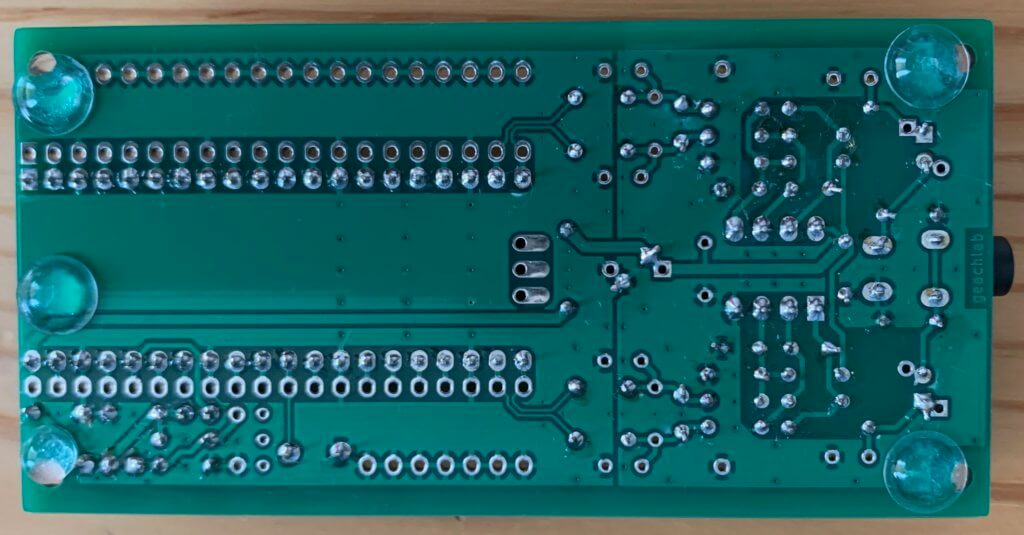

仕上げに基板の裏面にクッションゴムを貼り付けました。

左下は、直径5mmのゴム足を貼り付けています。3Mの7.9mmのゴム足を貼り付けるにはスペースが足りないという感じです。ここは盲点でしたね。

テスト

実際に再生できるか試してみました。

ちなみに、テストしたマシンは、iMac(macOS Catalina 10.15.7)です。

Interfaceのダウンロードサイトから、DACの関連ファイル一式をダウンロード。

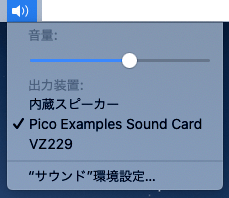

Interface 2021年11月号の44.1kHz/48kHz両対応(サンプリング・レート切り替え機能の実装)のUF2ファイル(pico_1bit_dac_4844.uf2)をPicoにFinderでドラッグ&ドロップ

すると、以下のようにPico Examples Sound Cardと認識されたので、これを選択。

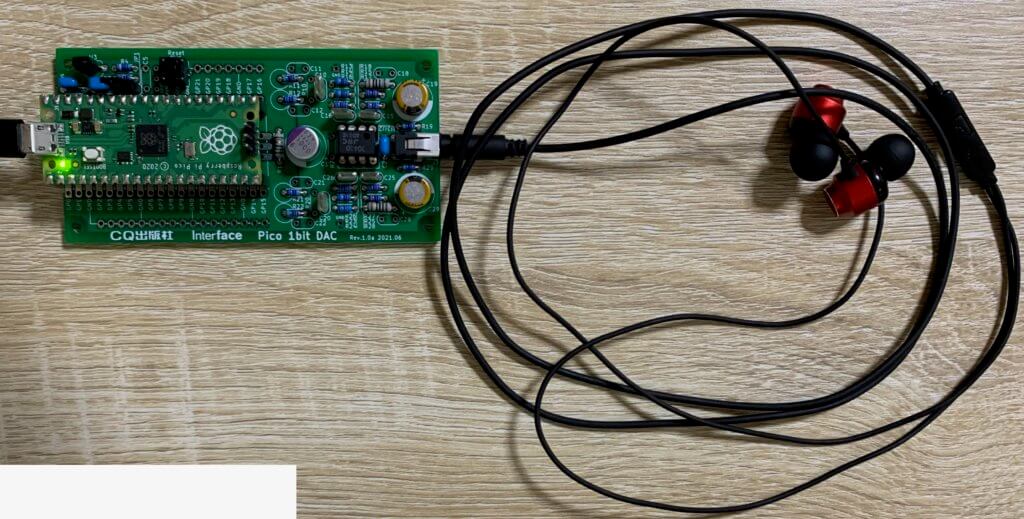

以下のようにイヤホンを接続し、YouTubeやミュージックを再生すると見事にイヤホンからサウンドが流れてきました。

個人的にサウンドに疎いので、音質などはちょっと分かりませんが、違和感はなかったですね。

マシン側で音量調節もできました。

なかなか、いいものですね。

※2021年11月2日追記

Raspberry Piでテスト

Interface 2021年12月号のラズパイPico DAC[完全版]の製作のノイズ低減編のプログラムを試してみました。

今回の環境はPi 400です。

Pi OSの環境は、左のPS5風SSDに入っていて、そこから起動しています。

Pico DACにスピーカー(写真右下)を接続しています。

スピーカーから出力された音をiPhoneで録音したサンプルを掲載します。

第2回 ノイズ低減編のプログラム(pico_1bit_dac_NR.uf2)で再生したサンプル

第1回 44.1kHz/48kHz両対応のプログラム(pico_1bit_dac_4844.uf2)で再生したサンプル

Raspberry Pi Zero 2 Wでテスト

Raspberry Pi Zero 2 Wでもオーディオ再生できるかテストしてみました。

マイコンにRaspberry Pi Picoではなくジェネリック互換機YD-RP2040で再生できるか実験的なことをしています。

DACプログラムは「pico_1bit_dac_HR2.uf2」(Interface 2022年9月号 ラズパイPico DAC[完全版]の製作〈第7回〉分解能16倍&処理時間1/4! 音量処理の最適化)を使っています。

動画をみてお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、いよいよ(?)、上記テストで使った音源がバレましたかね。

詳細は以下の記事をご覧ください。

YD-RP2040とRaspberry Pi Pico(参考サイト)

まとめ

実際に、オーディオが再生された時は、感動してしまいました。

オーディオの信号処理がRaspberry Pi Pico内部でなされていると思うと、Pico(RP2040)の処理能力はやはり凄いなと、関心してしまいました。

Interface 2021年11月号から、ラズパイPico DAC[完全版]の製作が連載開始されましたので、今後どういう実装がなされていくのか楽しみです。

コメント

コンニチハ

先日、偶然こちらを発見。

「音モノ」が好きなので、フライング美味にポチりました。

Ver.2版もあるんですね。

私は、Ver.1版

¥1430 で、大好きなハンダ付け と 良い音 が

手に入りました。

Webラジオで海外の高品位音楽局をしばしば聴くのですが

ボリューム高めで、

オーテクの古い大きなヘッドフォンを綺麗にドライブします。

ノイズは皆無です!!

今、弦楽器が鳴ってますが

チェロとコントラ・バスが良い音です。

あれっ、pf. もいい音ですよ!

PicoWはDACの一部になりました、私のPicoはLedが消えて

いるので「あれ!」って感じ、火が入っているか疑問でしたが・・・・

ヘッドフォンなら、これで充分です。:)

ありがとうございます、ハンダ付け と 良い音 良いご紹介でした :)

ご覧いただき、またコメントくださいましてありがとうございます。

弦楽器などもいい音出るのですね。参考になります。

現在Pico DAC Ver.2もあるみたいですが、私の方では作れてないですねぇ。